Dieser kurze Beitrag ist ein kleiner Technik-historischer Abriss von Computern der PC- und Workstation-Ära der 1990er und frühen 2000er Jahre.

In den 90ern Jahren hielt bei den Computern der klassischen PC-Architektur, sowie den Workstations die CD-ROM als optischer Datenträger so langsam aber sicher Einzug. Auf die Vorteile dieser Speichertechnologie möchte ich aber auch gar nicht so detailliert eingehen. Nur so viel: die CD-ROM als Datenträger für Computer war die konsequente Weiterentwicklung der Audio-CD als akustisches Speichermedium im Jahr 1980. Und gerade die Eigenschaft der Audio-CD in Verbindung mit den CD-Laufwerkaen in den Computern ist der zentrale Aspekt, der in der vergangenen Woche für mich zum Stolperstein wurde.

Die physischen Eigenschaften der Compact Disc (kurz: CD) sind für die Speicherung von Computerdaten dieselben wie die der Audio-CD. Der Durchmesser des Mediums von 12 Zentimeter erlaubte schließlich, dass die Dimensionierung der Computerlaufwerke auf die üblichen 5,25″ Computer-Schächte möglich war. Andersrum gesagt, liegt es also nahe, mit diesen Laufwerken neben den CD-ROMs auch die Audio-CDs abspielen zu können. Allerdings gibt es hier schon einen technologischen Haken: Es reicht nämlich nicht, dass ein CD-ROM-Laufwerk lediglich mit dem Datenbus des Computers verbunden ist. Der Computer benötigt grundsätzlich zusätzlich eine Komponente, die komplexere Töne wiedergeben kann als über die recht simple Funktionalität des Systemlautsprechers. – Gerade in den 1990er Jahren war dafür in den meisten Fällen eine entsprechende Soundkarte zusätzlich nötig. Das Laufwerk muss unabhängig davon zusätzlich mit dem sogenannten Audio-Kabel zur Soundkarte verbunden sein. – Befindet sich der Sound-Chip auf dem Mainboard, muss dieses zusätzlich zum Datenbus mit diesem verbunden sein. – Bei diesem Audio-Kabel war in der Regel die Signalübertragung analog, es gab aber auch CD-ROM-Laufwerke, welche die Möglichkeit boten, die Audio-Signale digital zu übertragen. Das CD-ROM-Audiokabel befand sich aber immer auf der Rückseite des Laufwerks in das Innere des Computers hinein. Zusätzlich zu dem also „internen“ Audio-Kabel, boten die Laufwerke auf der Frontseite noch eine klassische 3,5 mm Klinkenbuchse zum Anschluss von gewöhnlichen Kopfhörern, eine kombinierte Play/Pause-Taste, sowie eine Lautstärkeregelung. Letztendlich war das interne Audio-Kabel rein technisch auch nichts anderes als eine Audio-Verbindung, wie man sie aus dem HiFi-Sektor kannte. War das CD-ROM-Laufwerk aus Platzgründen in einem zusätzlich eigenen Gehäuse außerhalb des eigentlichen Computers untergebracht, wurde das „interne“ Audio-Kabel zwischen den Gerätegehäusen letztendlich wieder mit Stereo-Cinch-Steckern realisiert. Und würde man nun das Computerlaufwerk rein ohne den Computer betrachten, – sehen wir davon mal ab, dass es dennoch über irgendeine Adapter-Konstruktion dafür mit 12 Volt Gleichstrom betrieben werden muss – sind diese CD-ROM-Laufwerke nichts anderes als reine CD-Player und benötigen zum Abspielen von Audio-CDs den restlichen Computer auch nicht.

Das erste Problem, was damals also bestand, war dies den Anwendern zu vermitteln sowie zu realisieren, wenn diese an ihrem PC ihre Musik-CDs nebenbei abspielen wollten.

Das zweite Problem bestand darin, wenn Hersteller ihre PCs mit einem CD-ROM-Laufwerk auslieferten und in diesen (noch) keine Soundkarte verbaut war, fehlte das Audio-Kabel, weil es schlicht kein Komponente gab, womit man das Kabel am anderen Ende hätte verbinden können. Soundkarten im Retail-Markt lag das Kabel nie bei. Bei Laufwerken im Retail-Bereich sollte es meiner Meinung nach immer in der Verpackung beigelegt gewesen sein.

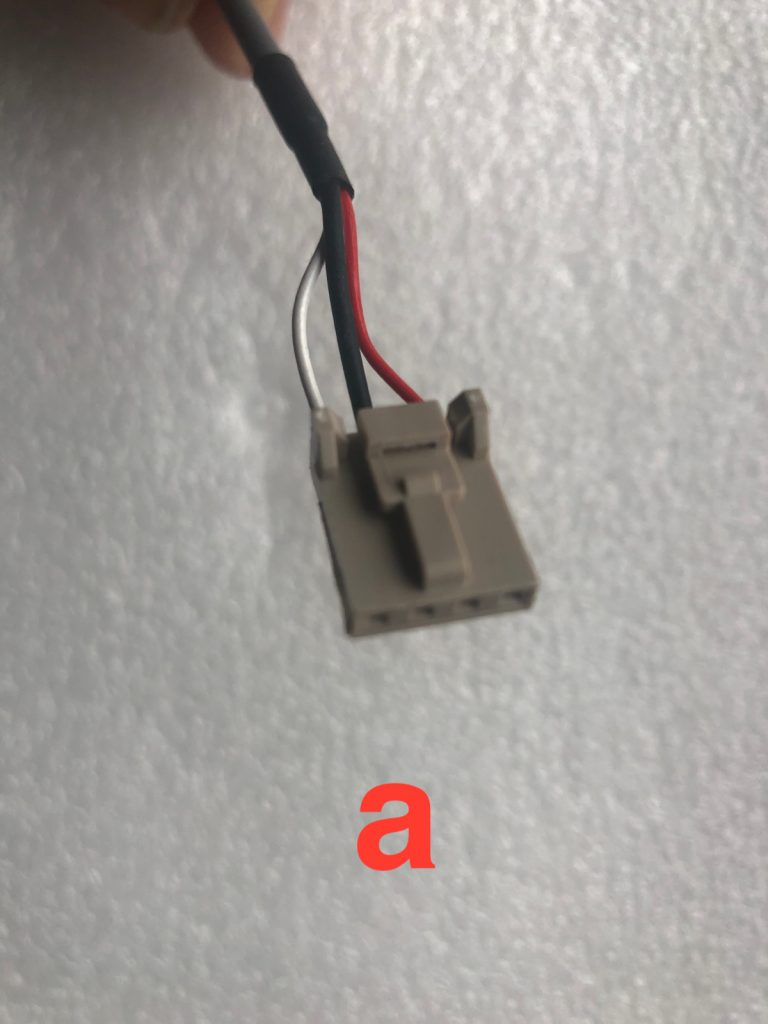

Das Problem, über welches ich beim Bau eines Retro-PCs letzte Woche gestolpert bin, ist das der Steckverbindung des internen Audiokabels. Die Zeitspanne von heute zu meinem letzten Bau eines Multimedia-PCs ist nun auch schon so groß, dass ich mir schon gar nicht mehr über die physischen Steckernormen des internen Audiokabels bewusst war. Ich bin aktuell davon ausgegangen, dass die Steckverbindung des Kabels wie im ersten Foto die einzige war, weil die Form mir im Gedächtnis geblieben ist. Nur warum ist sie mir als einzige im Gedächtnis geblieben? Weil sie für optische Laufwerke mit ATA/ATAPI-Schnittstelle üblich war und ich in meiner PC-Technikpraxis aus ökonomischen Gründen vor Serial-ATA im Wesentlichen nur mit ATA/ATAPI (IDE) zu tun hatte.

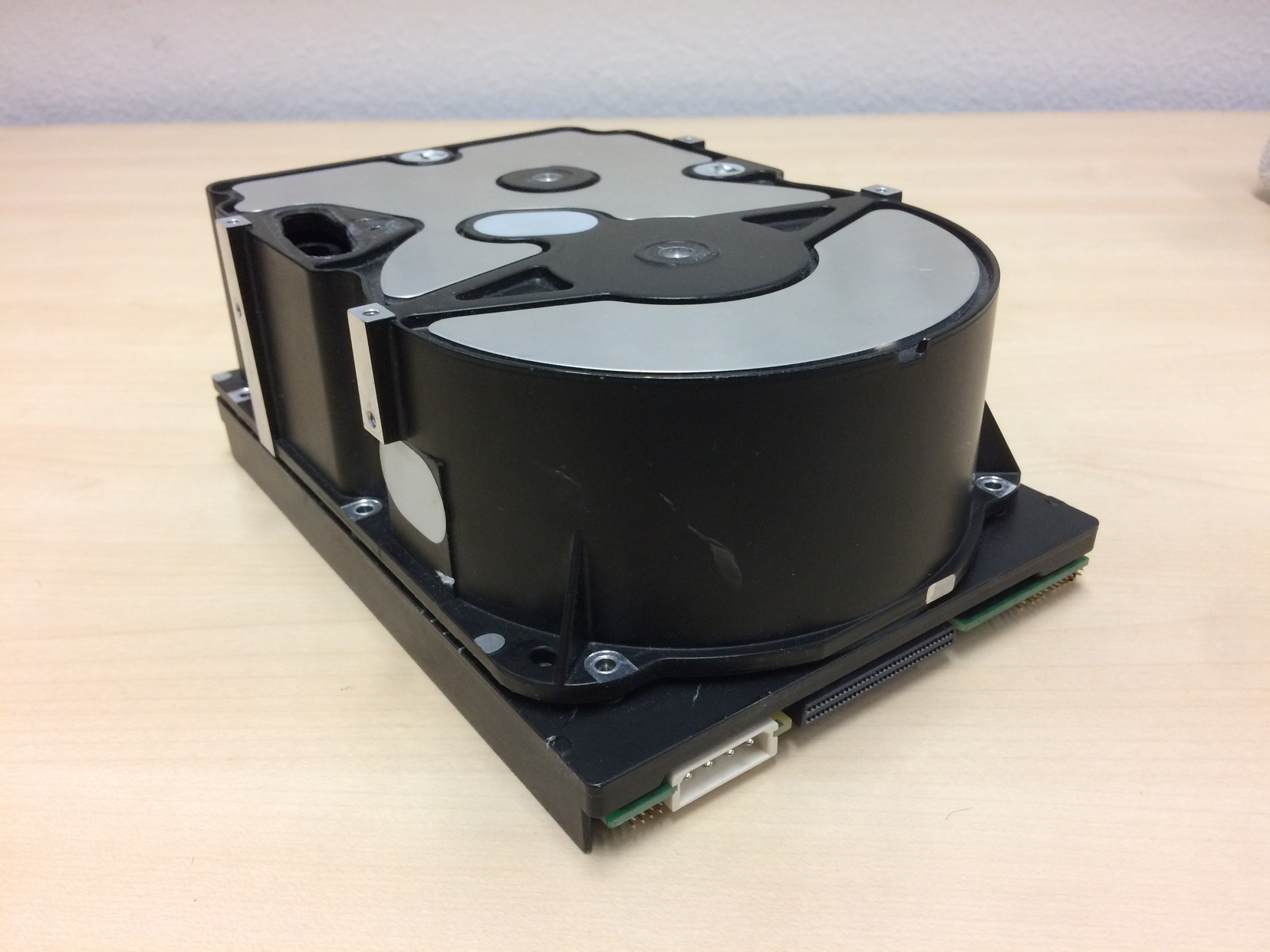

Bei einem meiner derzeitigen Retro-PC Builds habe ich aber derzeit nur ein („rein lesendes“) CD-Laufwerk mit einer 50-poligen SCSI-Schnittstelle (andere BUS-Steckverbindungen wurden bei optischen SCSI-Laufwerke auch nie eingesetzt) zur Verfügung und möchte dieses auch erst einmal so weiterverwenden. Ich habe beim Einbau sofort gesehen, dass es nicht dieselbe mechanische Steckverbindung wie bei den ATAPI-Laufwerken ist. Stimmt, da gab es noch eine andere Form der Steckverbindungen, die ich ad-hoc nicht mehr im Gedächtnis hatte, aber elektronisch dasselbe macht. Beim Recherchieren der eBay-Gebote wurde mir allerdings schon klar, dass eine Bandbreite an mechanischen Steckverbindungen für die Audiokabel realisiert wurden, die im Grunde logisch und elektrisch dasselbe tun. Da bei einem Angebot die Buchse der Steckverbindungen am Laufwerk sehr ähnlich war und auch der Preis stimmte, habe ich bestellt und liefern lassen. Beim Einbau des Kabels musste ich dann wieder feststellen, dass das Ganze nicht passte. So hat nämlich der Stecker der Verbindung am Laufwerk beim wirklich sehr genauem Hinsehen nur 3 Pins mit umschließenden Rahmen, aber die Buchse am Kabel ist mechanisch für vier Pins vorgesehen, was das Verbinden unmöglich machte. Also erneut bei eBay die Gebote durch gesichtet, bis ich ein Audio-Kabel gefunden hatte, bei welchem sich an einem Ende eine 3-Pin-Buchse befindet. Von der Größe, Rahmen, Lochabstand, sowie dem Lochdurchmesser passt die 3-Pin-Buchse zwar nun auf den 3-Pin-Stecker des Laufwerks, … aber sie passt auch wieder nicht hundertprozentig bezüglich der mechanischen Umsetzung der Arretierung! 😕

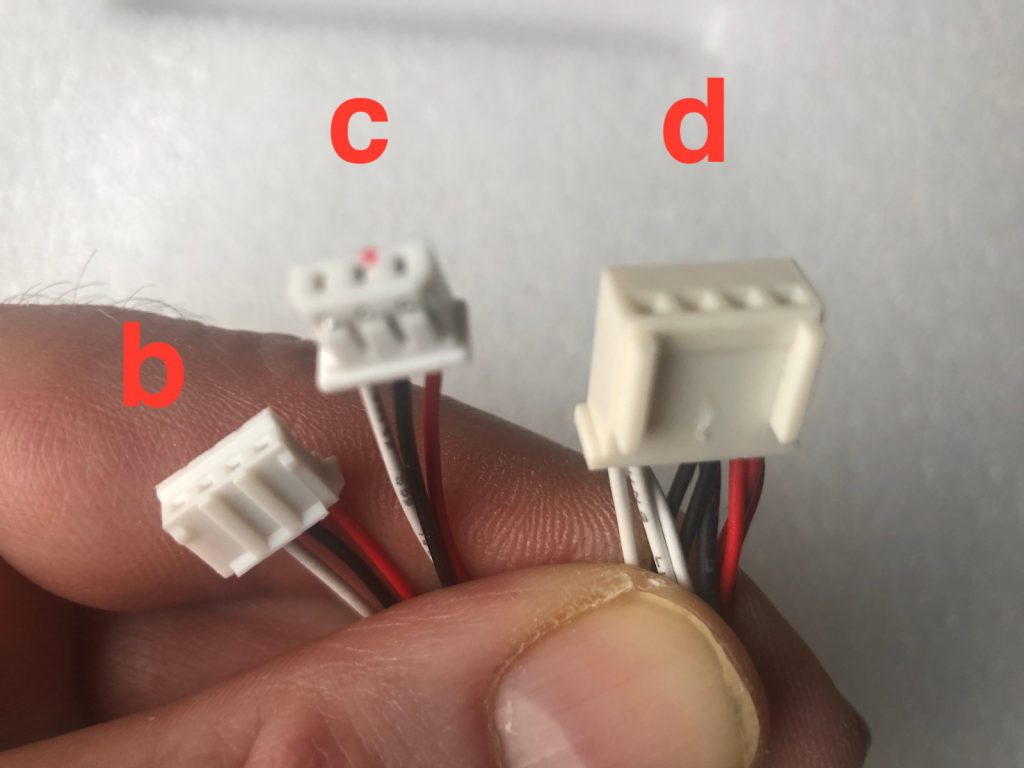

Durch meine Recherche für den Erwerb der Audio-Kabel für meine Retro-Computer musste ich also nun feststellen, dass es mehrere Typen von Steckverbindungen über die Iterationen an Laufwerken gab.

Der im ersten Foto mit ‚a‘ markierten Steckverbindungstyp ist sehr flach, für 4 Pins ausgelegt und ich habe ihn in meiner Praxis bisher nur bei Laufwerken mit ATA/ATAPI-Schnittstelle (IDE) gesehen und in Verwendung gehabt. Darüber hinaus gab es drei weitere Formen, wie im zweiten Foto zu sehen, die mir bis jetzt nicht (mehr) bekannt waren.

Der mit dem Buchstaben ‚c‘ markierte Steckverbindungstyp ist der Kasus Knacksus, der mich in der vergangenen Woche so verzweifeln ließ und mich zu diesem Blog-Beitrag veranlasste. Eine kleinere, 3-polige Steckverbindungen, die wohl bei CD-ROM-Laufwerken mit SCSI-Schnittstelle verbreitet war. Zumindest bei meinen beiden Laufwerken von Toshiba (XM—6401B und XM-3801B).

Im Rahmen des Verfassens dieses Beitrags habe ich auch mal in meiner Foto-Sammlung gestöbert und das Bild mit den I/O-Ports meines ersten eigenen CD-ROM-Laufwerks in meinem 486-PC herausgesucht. Dabei muss man aber auch erwähnen, dass es sich ein SONY CDU 33A-01 handelt. Das heißt, dieses Model, welches SONY im Jahr 1994 als Laufwerk mit einer 2-fachen-Lesegeschwindigkeit im Markt eingeführt hatte, wurde weder über den SCSI-Bus, noch über die ATAPI-Schnittstelle mit dem PC-System verbunden, sondern es kam ein von SONY eigenes, proprietäres Bus-Interface mit der von den Diskettenlaufwerken bekannten 34-poligen Wannensteckverbindung zum Einsatz. Auch wenn also die selben Flachbandkabel wie bei den 5,25″- und 3,5″-Diskettenlaufwerken verwendet werden musste, hatte der Bus nichts mit den Disketten-Controller-Protokoll zu tun. Als Bus musste eine eigens von SONY vertriebenen 8-Bit ISA Interface-Karte eingesetzt werden, oder man konnte das Laufwerk auch an das SONY CD-ROM-Interface vieler 16-Bit ISA-Soundkarten betreiben. Thomas vom YouTube-Kanal Tuhl Teim DE hat in seiner Tuhlteim-Pedia nochmals alle Eigenschaften dieses Laufwerks in einem eigenen Beitrag zusammengefasst. Was ich mit dieser Ausschweifung aber sagen möchte, ist, dass zumindest dieses SONY-Laufwerk für das Audiokabel die in meinem zweiten Foto mit ‚d‘ markierte Steckverbindung Verwendung fand. Sie gehört als dritte auch zu den 4-poligen und ähnelt mechanisch etwas der 5-Volt Molex-Steckverbindung.

Für die Verbindung an Soundkarte oder PC-Mainboard habe ich neben den von mir als ‚a‘ markierten Steckverbindungstyp auch einen Typ wie den von mir als ‚b‘ markierten wahrgenommen.

Wie ein Standard definiert ist, was als Standard definiert wird, und was als Standard oft angesehen wird, ist immer so eine Sache. Ob bei der Entwicklung der CD-ROM-Laufwerke für Computer hinweg überhaupt ein einheitlicher Standard für das Audio-Kabel geschaffen wurde, ist mir bis jetzt nicht klar. Vielleicht gibt es aber zu der Thematik irgendwo noch Informationen, beziehungsweise jemand kann mich mit Informationen versorgen. Jedenfalls habe ich nun vier unterschiedliche Typen von Steckverbindungen gezählt. Bei den von mir in meinem speziellen Retro-PC verwendeten Audio-Kabel war das Verbindungsende zum Laufwerk hin über eine W-Weiche gelöst um unterschiedliche Steckverbindungstypen abdecken zu können. (Ja! Quasi ein Y-Kabel mit einer weiteren Abzweigung.) Im Markt gab und gibt es auch weiterhin Audio-Kabel mit recht unterschiedlichen Kombinationen der mechanischen Steckverbindungstypen sowohl hin zum Laufwerk, als auch zwei Möglichkeiten zur Systemeinheit.

Ein weiterer Aspekt, der mir bei den 4-poligen Steckverbindungen etwas unklar ist, wieso bei diesen überhaupt 4-polig eingeführt wurden. Letztendlich werden nur drei der vier Adern benötigt. Denn wie schon gesagt, ist so ein internes Audio-Kabel nichts anderes wie eine Stereo-Klinkenverbindung mit jeweils einer Ader für das linke und rechte Tonsignal und einer Masseleitung. Der vierte Pol wird nie verwendet und ist folglich auch nie verbunden.

Ab etwa Mitte der 2000er Jahre verschwand die Stereo-Klinkenverbindung mitsamt der Lautstärkeregelung und den Play-/Next-Knöpfen von der Frontseite der Laufwerke langsam. Der Grund war, dass es zu dieser Zeit einfach zunehmend kein Bedarf vorhanden war, seine Audio-CDs an einem Computer abspielen zu wollen. Stattdessen waren zu dieser Zeit bereits diverse komprimierte Audio-Formate wie MPEG Audio Layer 3, Windows Media Audio und andere weit verbreitet sowie akzeptiert. Und auch Audio-Dateiformate mit verlustfreier Kompression sollten bald zunehmend Verbreitung im Multi-Media-Bereich bei Endkunden finden, so dass viele Musik-CD-Sammlung anfingen zu rippen.

Mit der Verbreitung der Serial-ATA Schnittstelle bei optischen Computer-Laufwerken, welche allgemein die bisherigen ATA/ATAPI- und SCSI-Schnittstellen ablöste, verschwand auch der Anschluss für das CD-ROM-Audiokabel an der Rückseite der Laufwerke.

Dies bringt mich noch zu ein paar Worten zur Software.:

Neben der Wiedergabe reiner Audio-CDs in der Red Book Spezifikation (Teil der sogenannten Rainbow Books) an Computern parallel zum klassischen HiFi-Bereich, war es üblich, dass Compact Discs für Programme mit Multi-Media-Inhalten – zum Beispiel komplexere Tonstücke bei Computerspielen – nach der Blue Book Spezifikation produziert wurden. Das heißt, dass es sich um eine Compct Disc handelt, die eine erste Session mit bis zu 98 Tracks für (HiFi-) Audiodaten und eine zweite Session mit den computerlesbare Daten handelt. Da die Rechenleistung von PCs und Workstations in den 1990er Jahren noch nicht ausreichend war um komprimierte Multi-Media-Dateien hoher Wiedergabequalität auch zeitkritisch wiedergeben zu können, wurde zum Beispiel unter anderem die Hintergrundmusik bei PC-Spielen als Audio-Tracks in die erste Session der CD verlagert. Konträr dazu benötigten die (komprimierten) Computerprogrammdaten selten die volle Speicherkapazität, die die CD allgemein bot und wurden deshalb in die zweite Session der CD verlagert. Bekannte PC-Spiele, bei der die Entwickler auf dieses Speicherverfahren mit der Compact Disc zurückgriffen, sind Grand Theft Audo von DMA Design und Hexen 2 von Raven Software aus dem Jahr 1997, sowie Half-Life von Valve von 1998. Hatte Lucas Arts für Loom ergänzend zur Spielgeschichte das Hörspiel in der 1990 erschienen Diskettenversion noch als separate Musikkassette in der Box beigelegt, wurde es in den späteren CD-Verkaufsauflagen in der Audio-Session der Disc mit untergebracht.

Nachtrag:

Der bereits erwähnte Thomas vom YouTube-Kanal Tuhl Teim DE hatte das Konstrukt, dass ein CD-ROM-Laufwerk ohne den restlichen Computer auch als CD-Player verwendet werden kann, mal in einem eigenen Video demonstriert. Wenn ich aber Bedarf habe, meine CDs abzuspielen und mir ein Abspielgerät dafür fehlt, würde ich dennoch nicht auf ein entsprechendes Computer-Laufwerk zurück greifen wollen und stattdessen mir einen vernünftigen Standd-alone-Player anschaffen, der in der Bedienung deutlich komfortabler ist. Wenn eine Person noch ein CD-ROM Laufwerk irgendwo herumliegen hat und absolut keine Verwendung dafür hat, sollte sie es lieber in die Retro-Computing-Gemeinde spenden.

Links:

- Compact Disc (engl. Wikipedia)

- Audio-Kabel bei CD-ROM Laufwerken (dt. Wikipedia)

- Soundkarte (engl. WIkipedia)

- ATA/ATAPI & IDE (engl. WIkipedia)

- Small Computer System Interface (engl. Wikipedia)

- CD-Rom Laufwerk SONY CDU33A (Tuhlteim-Pedia)

- Rainbow Books (engl. Wikipedia)

- Hexen II (engl. WIkipedia)

- Grand Theft Auto (engl. WIkipedia)

- Half-Life (engl. Wikipedia)

- Loom (engl. Wikipedia)