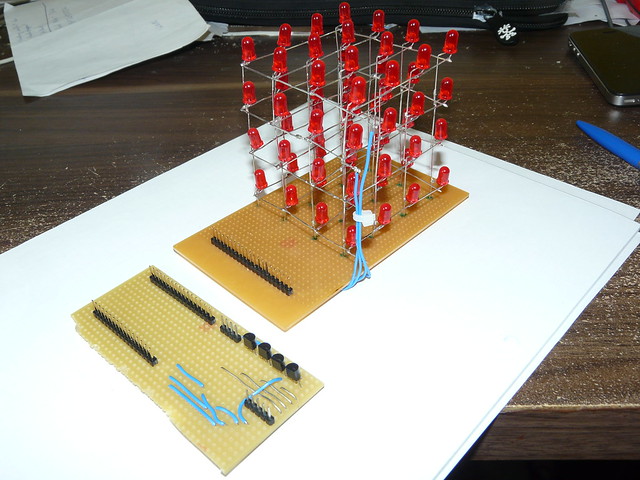

Nachdem ich das Würfeldrahtgestell aus LED’s auf eine Lochrasterplatine mit Anschlusspins gebracht habe, musste noch eine Platine mit Transistoren angefertigt werden, um das Signal zwischen den vier Ebenen und dem Arduino zu verstärken.

Da ich für meinen ersten Würfelversuch eher auf den Preis als auf die Qualität der LED’s geschaut habe, muss ich nun leider auch erst einmal enorme Abstriche bei der Leuchtkraft dieser machen. Um nicht zu sagen, sie sind mir bei maximaler Ansteuerung viel zu dunkel. Von daher brauche ich auch erst einmal keine Wiederstände in meiner Schaltung. Aber ich habe mir dennoch auf der Platine die Möglichkeit geschaffen auf den Leitungen zwischen den sechzehn Säulen und dem Arduino welche dazwischen zu löten.

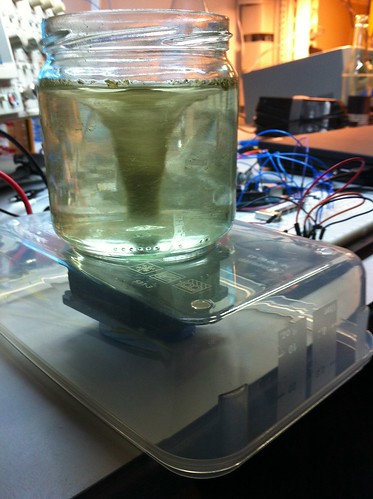

Anbei ein Schaltplan für die Transistoren:

Led-Wuerfel