Für ein kleines Vorhaben im Bereich Vintage Computing bin ich meiner Einschätzung nach auf physische 5,25″ ‚Double Density‘ (DD), beidseitig beschreibbare Disketten mit 360 Kilobyte Speicherkapazität angewiesen. Also musste ich mir bei eBay Angebotene besorgen. Zum Glück habe ich noch eine original eingeschweißte Box mit zehn Stück erstehen können. Darum habe ich mir gedacht, ich mache mal ein kleines Unboxing-Filmchen. Im Resultat ist im Bild ein deutliches Rauschen wahrzunehmen. Der Grund ist schlicht, dass einerseits die Beleuchtung bei mir recht dürftig ist, und zum Anderen ich das Bildmaterial mit meinem über fünf Jahren alten iPhone 8 aufgenommen habe, welches eben für ein Smartphone dieses Alters nur einen kleinen Bildsensor besitzt. – Es ist eben nur ein kleines Experiment.

Archiv der Kategorie: DOS

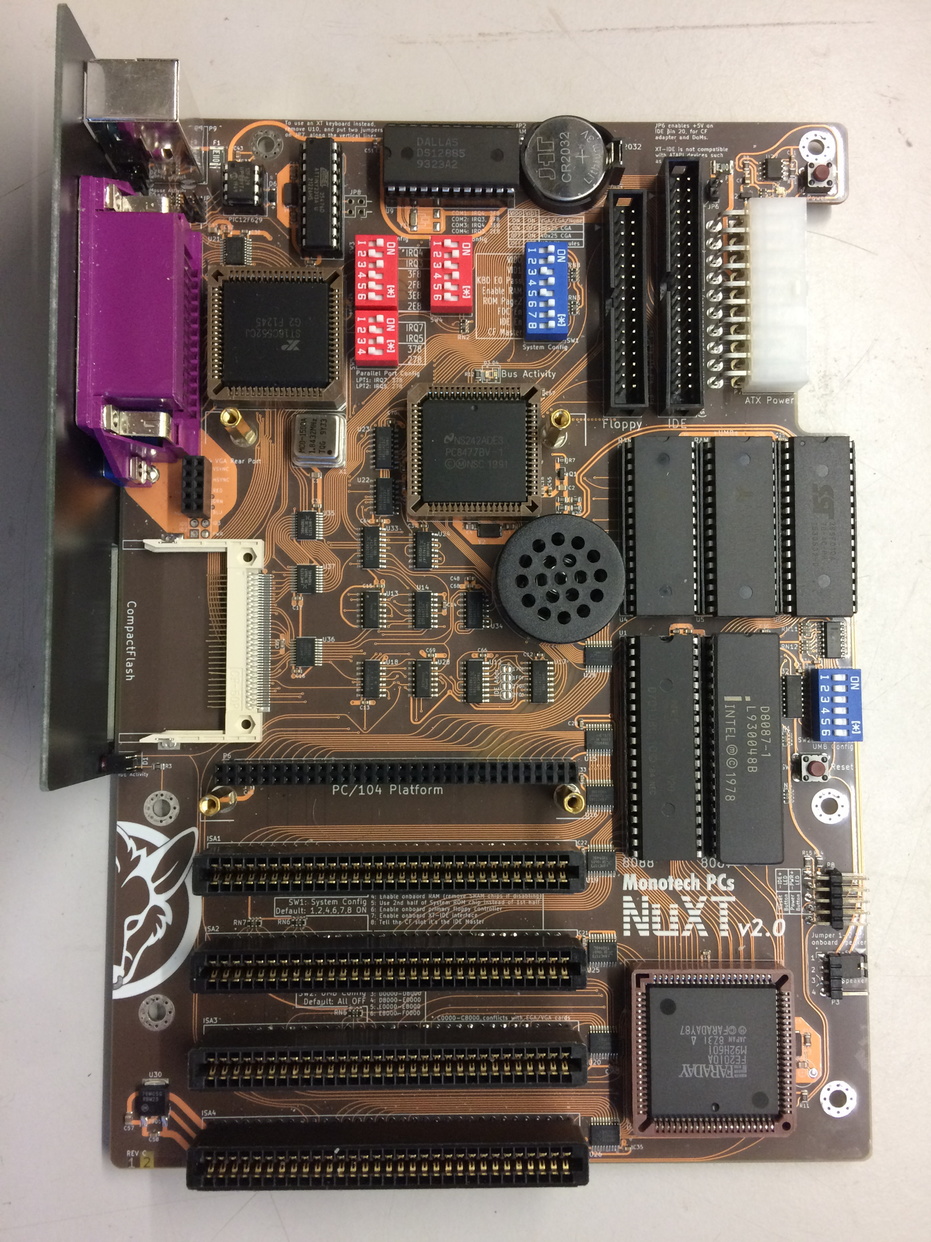

IBM Clone Selbstbau: Monotech NuXT Turbo PC

Es gibt bei den PC-Bastlern so eine Kategorie, in die sie schnell hineingeraten können, wenn sie nicht aufpassen, bei der so ein Computersystem schnell oversized wird und mit Komponenten bestückt ist, die in der Anschaffung sehr viel Geld kosten, im Betrieb mehr Strom und damit Betriebskosten erzeugen, sowie in der Einrichtung und Handhabung deutlich mehr Einarbeitung und Einrichtungsaufwand benötigen. Bisweilen können diese Komponenten sein, die eigentlich für den Industrie- und Enterprisebereich vorgesehen sind, nur um die Hardware in ihrer Leistungsfähigkeit bis auf das letzte ausreizen zu können. Auf der anderen Seite gibt es aber Menschen, die ihre Computersysteme sehr weit über den Produktzyklus hinaus benutzen. So zum Beispiel Retro-PC-Spieler, die ihre alten Computerspiele aus ihrer Jugend lieber auf der original-authentischen Hardware der jeweiligen Epoche immer und immer wieder erleben wollen, oder Menschen, die nur sehr genügsame Ansprüche und Anwendungen an ihren Computer haben, ihn aber auch als Möbelstück sehr pfleglich behandeln und so gerne 10 bis 13 Jahre ohne Murren und knurren verwenden können. Dabei resultiert der Effekt, dass man bereits veraltete und nicht mehr so leistungsfähige Hardware verwendet, die in ihren Betriebskosten mit der Zeit immer teurer wird, während inzwischen deutlich leistungsfähigere und damit vor allem effizienterer Computer verfügbar sind, die auch deutlich weniger Energie benötigen. – Ich hingegen habe nun in eine ganz neue Kategorie Fuß gefasst.

Wie bereits in meinem Blogbeitrag „Ein neues Diskettenlaufwerk für meine alten 5,25″ Disketten von vor anderthalb Jahren kurz angesprochen, bin ich während der nun drei Jahre andauernden Corona-Pandemie in ein YouTube-Loch über Retro-Computing gefallen. Dabei bin ich beim Durchschauen im Herbst 2020 der alten YouTube-Veröffentlichungen von Clint Basingers Kanal LGR (Lazy Games Review) auf das Video „Building a MicroATX IBM Clone: The NuXT Turbo PC“ vom August 2019 gestoßen. In diesem stellt Clint den sogenannten „NuXT“ des neuseeländischen Retro-Computer Web-Shops ‚Monotech Vintage PCs‘ vor. Der NuXT ist ein Redesign von einem IBM-kompatiblen Turbo-XT Mainboard mit einem originalen 8088 Prozessor von AMD oder dem V20 Prozessor von NEC. Bei dem neu designierten Mainboard hat sich Monotech VintagePC aber nicht an dem üblichen AT-Formfaktor zu Beginn der 1980er Jahre orientiert, sondern an die aktuelle Spezifikation des MicroATX Formats. Das Mainboard enthält folgende Eigenschaften:

- MicroATX Platine (244 x 173 mm)

- DIP-40 Sockel mit wahlweise AMD 8088 oder NEC V20 CPU (9,55 MHz, spontan umschaltbar auf 4,77 MHz oder 7,16 MHz)

- Sockel für 8087 FPU

- 832 KiB RAM

- 640 KiB konventioneller RAM

- bis zu 192 KB UMB RAM (maximal 160 KB bei Verwendung von VGA)

- UMB-konfiguriertes DOS 6.22 verbraucht nur 10K konventionell

- Trident T9000i SVGA Grafikkarte mit 256 oder 512 KiB diskreten Grafikspeicher (seit Platinenversion NuXT v2.0 als optionale PC/104 SVGA-Karte, mit VGA-Anschluss im hinteren I/O-Bereich)

- Echtzeituhr bei Verwendung einer CR2032 Knopfzellenbatterie

- Disketten-Controller für 2 Diskettenlaufwerke mit Boot-Unterstützung von 360K, 720K, 1,2M, 1,44M, 2,88M Disketten

- Bootfähige XT-IDE Schnittstelle (40-Pin Pfostenstecker seit NuXT v2.0)

- Integrierter CompactFlash-Kartensteckplatz am rückwärtigen I/O-Shield

- serieller 16550 Anschluss mit RS-232 Schnittstelle

- PS/2-Tastaturanschluss (kann für XT-Tastaturen gebrückt werden)

- PS/2-Mausanschluss (seit NuXT v2.0)

- Bidirektionaler Parallelport

- ATX-Stromeingang (Erzeugt eine eigene -5-V-Schiene für die ungewöhnlichen ISA-Karten, die dies benötigen.)

- 4 x 8-Bit-ISA-Steckplätze

- Frontplattenanschluss für moderne Gehäusetasten und LEDs

- Anständiger integrierter PC-Lautsprecher, mit der Option, stattdessen einen größeren anzuschließen.

Man kann also erkennen, dass es sich dabei im Grunde um eine autentische PC-XT Hardware-Plattform mit einer CPU-Architektur von Ende der 1970er Jahre handelt. Es findet dabei keinerlei Emulation oder einer Nachbildung mit FPGAs statt. Viele Bauteile sind nie verwendete Neuware (New Old Stock).

Im Herbst vor zwei Jahren, kurz bevor ich das LGR-Video auf YouTube gesehen habe, hatte die c’t Redaktion von Heise-Verlag in ihrem Sonderheft c’t Retro 2020 bereits dem NuXT einen vierseitigen Artikel gewidmet, dem ich aber nie Beachtung geschenkt hatte. Als ich das Video von Clint aber das erste Mal sah, hatte ich aber sofort den Impuls gehabt, mir das NuXT-Mainboard sofort zu bestellen. Die Idee, eine 35 Jahre alte Computerplattform mit einer Prozessor-Architektur von 1978 nach der aktuell gültigen MicroATX-Spezifikation neu zu entwerfen und produzieren zu lassen, fand ich so originell und genial, dass ich ein Exemplar von dem NuXT unbedingt haben musste. Als ich aber im Web-Shop von Monotech Vintage PCs recherchierte, musste ich aber zum Glück(!) feststellen, dass das NuXT Mainboard ausverkauft wahr. Zum Glück deshalb, weil es einfach unökonomisch ist, für einen Preis zwischen 275,- und 350,- US-Dollar neue Hardware anzuschaffen, welche die Leistungsfähigkeit von Hardware von vor 35 bis 40 Jahren besitzt. Alle Anwendungen und Spiele, welche für die PC-XT Plattform programmiert sind, lassen sich auch viel angenehmer und effizienter in einem Emulator ausführen, mal davon abgesehen ich überhaupt keinen sinnvollen Anwendungsfall für einen Computer in dieser sehr geringen Leistungsklasse habe. Von daher ist das Geld, das ich für so eine eher sinnfreie Investition ausgegeben hätte, an anderer Stelle besser investiert. Somit hatte ich mich dann auch nicht weiter darum gekümmert.

Im Herbst 2021 – also vor gut einem Jahr – kam mir dann plötzlich wieder in den Sinn, ob Monotech Vintage PCs nochmals eine Charge an NuXT Mainboards erneut produzieren lassen hat. Und siehe da, es waren wieder Neue produziert. Da habe ich dann doch zugreifen müssen, und habe mir ein NuXT Mainboard bestellt. Dabei habe ich es gleich in der Konfiguration mit dem etwas leistungsfähigeren V20 von NEC, mit Intel 8087 FPU, 512 KiB Grafikspeicher und einer 128 Megabyte CompactFlash-Karte geordert.

Sowohl bei den Fotos im Web-Shop, als auch ich dann das NuXT v2.0 Mainboard in meinen Händen hielt, fiel auf, welche Unterschiede nun die Version 2 von der Ersten, die Clint Basinger in seinem YouTube-Video besitzt, aufweist.:

- überarbeitetes Platinenlayout

- Wegfall bedrahteter, diskreter Widerstände und Tantal-Kondensatoren

- 40-Pin Pfostenstecker für originale XT-IDE Festplattenlaufwerke

- Grafikkarte nicht mehr „onboard“ sondern als Steckkarte für die PC/104-Industrie-/Embedded-Plattform ISA

- PS/2-Maus-Port

- Bidirektionaler Parallelort

- I/O-Shield als Lückenschluss

- größerer PC-Lautsprecher anstatt Piezo-Lautsprecher

- optische Überarbeitung des Platinenlayouts, glänzenden Klarlack, sowie Beschriftungen/Logo-Aufdruck

- Fassung für eine CR2032 Knopfzellenbatterie

Hinsichtlich dieser Verbesserungen des aktuellen NuXT v2.0 Designs gegenüber der ersten Version bin ich doch froh, dass ich noch das Jahr warten musste. Neben den technischen Merkmalen, die im Web-Shop bei der Produktbeschreibung des Mainboards aufgelistet sind, wird einem aber in dem Moment, wo man es auch in den eigenen Händen hält, bewusst, wie viel mehr Raffinesse und Liebe zum Detail im NuXT stecken.

- Wie eingangs erwähnt, ist das NuXT-Mainboard nach der aktuellen (Micro-) ATX-Spezifikation designt. Das heißt auch, dass es mit jedem neuen, aktuellen ATX-Netzteil betrieben werden kann, doch diese besitzen seit der Version 2.0 der ATX-Spezifikation im Gegensatz zu den vorherigen und den alten AT-Netzteilen keinen -5 Volt-Zweig mehr. Alte ISA-Soundkarten oder serielle Schnittstellen benötigten hingegen -5 Volt. Da der NuXT hingegen diese alten Schnittstellen zur Verfügung stellt, wurde beim Design des Mainboards berücksichtigt, dass auf diesem zusätzlich auch eine Umwandlung stattfindet, damit entsprechende ältere Komponenten, die -5 Volt verlangen, auch eingesetzt werden können.

- Auf dem Mainboard befinden sich sowohl für den Betrieb des Systems kleine SMD-LEDs, die aufleuchten, wenn es eingeschaltet ist und wenn Zugriffe auf das XT-IDE Medium stattfinden, als auch die zwei Taster zum Ein- beziehungsweise Ausschalten des Systems und für einen Reset als SMD-Bauweise. Dies ist sehr nützlich, wenn man das Mainboard außerhalb eines PC-Gehäuses verwenden möchte. Bei den normalen, handelsüblichen Mainboards ist in so einem Fall sonst immer ein sogenanntes Mainboard Test-Set nötig. Daneben besitzt es dennoch die nötigen Pins für eine Gehäusefront.

- ATX-Norm sieht vor, dass ein PC-Gehäuse über die Front-Applikationen keinen richtigen Schalter mehr besitzen, der den Computer bei dem Ausschalten auch richtig vom Netzstrom trennt, wie es bei dem AT-Format üblich war. Es handelt sich dabei vielmehr um einen Soft Switch, der bei aktuellen Computern neben dem Hochfahren einen Sleep Modus auslöst und auch diesen wieder beendet. Es ist möglich, durch langanhaltendes Drücken auf den Power-Taster, das System aus dem Betrieb abzubrechen. Der Computer befindet sich dann aber immer noch in seinem Standby-Zustand. Hier haben die Entwickler des NuXTs weiter gedacht und dafür gesorgt, dass der Computer bereits durch ein einfaches, kurzes Betätigen des Power-Tasters in den Aus-Zustand versetzt wird. Ruhemodusse, die von heutigen, modernen Betriebssystemen unterstützt werden, kannten schließlich die früheren Betriebssysteme, welche auf dieser Hardware-Plattform lauffähig sind, noch nicht. Solange aber das Netzteil am NuXT nicht abgeschaltet oder das Kaltgerätekabel nicht vom Netzstrom getrennt wurde, wird auf dem NuXT noch die Spannung für das Standby anliegen.

- Monotech hatte aber auch etwas innovatives in Sachen Mainboard-Optik gemacht: Es ist ja schon sehr lange üblich, dass bei dem Layout von Leiterplatinen die Leiterbahnen die Abbiegungen immer in Eckform verlaufen. Allenfalls verlaufen einige Leiterbahnen in Schlangenlinien, um beispielsweise bei parallelen Signalübertragungen mehrerer Bahnen gleichzeitig die Signallaufzeit anzugleichen beziehungsweise gleich zu halten. Monotech hat hier bei dem Platinenlayout des NuXT v2.0 absichtlich ein Novum geschaffen, in dem sie den Leiterbahnen statt Eckformen Rundungen, Schwünge und Bögen gegeben haben, wenn diese Abbiegungen machen müssen. Wurde bei späteren Chargen der ersten Version das grüne PCB mit den kantigen Leiterbahnverläufen noch matt-schwarz lackiert, wie es im Consumer-Bereich bei den Gaming-Mainboards inzwischen seit längerem Mode ist, sind sie bei der aktuellen Version wieder davon abgekommen und lackieren das braune PCB mit einem Klarlack. So kommen die Leiterbahnen mit ihren Kurven und Rundungen optisch sehr schön zur Geltung. Allein nur das reine Betrachten des NuXT v2.0 Mainboards macht schon sehr viel Freude und hat es hat bereits etwas sehr Ästhetisches.

- Als sogenanntes Sahnehäubchen hat sich Monotech noch etwas für das Einschalten des NuXT’s einfallen lassen.: Computer – egal ob PCs oder Laptops, geben immer nach dem bestandenen Power-On-Self-Test einen kurzen Piep-Ton über ihren Lautsprecher aus, um damit zu signalisieren, dass sie bereit zum Starten eines Betriebssystems sind. – Sollte bei dem Hardware-Test mal etwas nicht funktionieren wie es soll, wird dann eben ein bestimmter Fehler-Code akustisch ausgegeben. Der NuXT startet nach dem Einschalten direkt mit einer gepiepsten Version des Jingles des Chipherstellers Intel, der diese Prozessorplattform schließlich entwickelt hatte. Der Jingle ertönt auch dann, wenn über den Reset-Taster oder über die Tastatur-Kombination ‚Steuerung‘ – ‚Alt‘ – ‚Entfernen‘ der Computer neu gestartet wird. – Dies ist wirklich Liebe zum Detail!

So sehr schön der NuXT als reine Mainboard-Form auch ist, so ist es auf Dauer nicht gut, bei jedem Benutzen die Platine erneut aufzubauen und alle weiteren nötigen Komponenten an- sowie abzutrennen. Also war es sinnvoll, den NuXT am besten mit einem Diskettenlaufwerk in ein Gehäuse zu bauen. Aber hier ergibt sich für mich schon eine signifikante Schwierigkeit.: Ein vernünftig aussehendes Gehäuse ohne LED-Lüfter-Schnickschnack, mit wenigstens je einem externen 3,5″- und 5,25″-Laufwerksschacht für im MicroATX-Format als Neuware zu finden. Ideal wäre es, wenn es auch bereits Seitenfenster aus Kunststoff besäße, denn ein so ausgefallenes und hübsches Mainboard möchte ich nicht in einem schwarzen oder grauen Kasten verstecken. Es sind eigentlich auch schon kaum noch möglich, neue PC-Gehäuse im Consumer-Bereich zu finden, die noch externe Laufwerksschächte besitzen, da Software-Distribution und Datenaustausch inzwischen nur noch über Internet, Netzwerk oder über die USB-Schnittstelle stattfinden. Nach langem Suchen bin ich dann als einzigen Kandidaten auf das CI-01B-OP von Chieftec gestoßen. Es ist ein schwarzes PC-Gehäuse für ITX- und MicroATX-Mainboards mit je einem 3,5″- und 5,25″-Laufwerksschacht ohne unnötigen bunten LED-Spielereien. Allerdings hat es aber auch keine Ventilatoren und keine Fenster. Irgendwann später ist mir beim erneuten Betrachten von Clint’s Video aufgefallen, dass wir das gleiche Gehäuse habe wie er, nur dass seines grau ist, vormontierte blaue Fenster sowie bereits einen mit LEDs beleuchteten Frontventilator besitzt und nicht von Chieftec, sondern von der Handelsmarke Apevia in den USA vertrieben wurde.

Bei dem Netzteil ist mir zum ersten Mal ein Fehlkauf passiert. Ich habe nämlich bei der Auswahl darauf geachtet, dass es eines mit der geringsten Watt-Zahl ist. Als ich das Produktfoto sah, habe ich mich allerdings darauf verlassen, dass wenn es die Proportionen eines ATX-Netzteils hat, eines auch ist. Als ich es nach Lieferung in das mitbestellte Gehäuse einbauen wollte, musste ich feststellen, dass es ein Netzteil im SFX-Format ist und somit für den vorgestanzten Bereich zu klein ist. Auch reichte der 24-polige ATX-Stecker für das Mainboard in der Länge nicht. Nach etwas Überlegung habe ich mich dennoch dagegen entschieden, das kleine SFX-Netzteil zurückzuschicken und stattdessen ein neues ATX-Netzteil zu bestellen. Grund dafür ist, dass es im Online-Handel nämlich passende Adapter-Schablonen aus Blech für den Einbau von SFX-Netzteilen in ATX-Gehäusen gibt. Ebenso habe ich mit stattdessen ein etwa 20 Zentimeter langes, 24-poliges Verlängerungskabel für das Mainboard mit nachbestellt. Trotz dieser beiden Nachbestellungen überwiegen die Vorteile deutlich gegenüber einem ATX-Netzteil.: Ein effizienteres Netzteil mit einer Abgabeleistung von maximal 250 Watt, obwohl 130 bis 150 Watt völlig ausreichen würden. Absolut passgenaue Längen aller verwendeter Kabel zu ihren Verbrauchern. Und noch viel schwerwiegender: Neben den Abgängen für moderne CPUs und Mainboard besitzt das kleine Netzteil nur noch zwei Stromschienen. Einmal 15 Volt SATA für eventuelle Gehäuselüfter oder LED Innenbeleuchtung und eine 12-Volt Schiene mit zwei 12-Volt Molex-Steckern und einem 5-Volt Molex-Stecker. Und die Stromschiene mit de Molex-Steckern waren für mich das K.O.-Kriterium für das Behalten des SFX-Netzteils. Andernfalls hätte ich bei einem moderneren ATX-Netzteil wieder SATA zu Molex Adapter für meine Diskettenlaufwerke benötigt. Einziger Nachteil, den das Netzteil nun hat, ist ein fehlender Schalter an der Rückseite zum Trennen von dem Netzstrom, aber da dieser Rechner wahrscheinlich nicht regelmäßig benutzt wird, wird er auch nicht permanent an einer Steckdose klemmen, sodass dies hinnehmbar ist.

Da die gesteckte Fließkomma-Einheit 8087 von Intel bereits bei 4,77 MHz extrem warm wird, habe ich zur Sicherheit noch einen Kühlkörper für sein DIP-40 Gehäuse und einen 140 Millimeter Gehäuselüfter mit eingebaut. Und ganz ehrlich: wäre der 140 Millimeter Lüfter nicht, dann ist der NuXT durch seine so geringe Abwärme und den geringen Stromverbrauch wirklich lautlos.

Für Spiele, die bereits den Adlib-Standard unterstützen, habe ich noch eine Sound Blaster 2.0 (Version CT1350B) von Creative Labs eingebaut.

Bei der CompactFlash-Karte mit 128 Megabyte Speicherplatz, die ich mir mit dem NuXT-Board gleich mitbestellt habe, war sogar MS-DOS in der Version 6.22 als Betriebssystem fertig zum Booten, drei Spiele, sowie einige Systemwerkzeuge und sogar Windows in Version 3.0 vorinstalliert. Letzteres läuft zwar nur sehr, sehr langsam, – aber hey!

Hier nochmal alle technischen Merkmale aufgelistet.:

| Mainboard | Monotech NuXT v2.0 |

| CPU | NEC V20 + Intel 8087 |

| Taktfrequenz | 4,77 / 7,16 / 9,55 MHz |

| RAM | 832 KiB D-RAM |

| Grafikkarte | Trident TVGA9000i SVGA |

| Grafikspeicher | 512 KiB DRAM |

| HDD | XT-IDE; 128 MB CompactFlash |

| Soundkarte | Creative SoundBlaster 2.0 CT1350 Revision 3 |

| Diskettenlaufwerke | 3,5″ 1,44 MB Alps, schwarz; 5,25″ 1,2 MB Panasonic JU-475-5, schwarz |

| Netzteil | Chieftec SFX-250VS 250W, PC-Netzteil |

| Gehäuse | Chieftec CI-01B-OP, Tower-Gehäuse, schwarz |

| Kühlung | Arktic Gehäuselüfter 140 mm; DIP-40 Chip Kühlkörper |

Zum finalen Zusammenbau meines NuXT v2.0 Systems kam ich, obwohl ich bereits vor einem gut dreiviertel Jahr alle Komponenten zusammen hatte, erst vor etwa vier Wochen. Das lag zum einen daran, dass ich warten wollte, bis ich mir in die beiden Gehäuseseitenwände mir selber Fenster hineingeschnitten und diese mit Acryl-Glasscheiben versehen hatte, und zum anderen, da das System als Prüfplattform für eine andere Unternehmung diente.

Der NuXT besitzt zwar 832 KiB RAM, aber ich benutze unter DOS erstmal nur die 640 KiB konventionellen Speicher. Die restlichen 192 KiB können nur mit einem speziellen Treiber als Upper Memory Block angesprochen werden. Zeitlich kam ich nur noch nicht dazu, mich damit zu beschäftigen.

Link zur eigenen Foto-Galerie des Monotech NuXT’s

Weitere Links:

Ultimate Boot CD

Ich möchte dieses Mal die ‚Ultimate Boot CD‘ empfehlen. Die Ultimate Boot CD (UBCD) ist eine zu einem ISO-Image für beschreibbare CD- beziehungsweise DVD-ROMs zusammengefasste Software-Sammlung, die allerlei Programme und Tools zur Analyse, Konfiguration und Benchmarking für die PC-Hardware-Komponenten enthält. Jedes dieser Programme ist zwar auch für sich als Freeware oder Open-Source-Programm aus dem Internet zu beziehen, wird aber durch die UBCD als eine umfassende Sammlung für einen einzigen Datenträger zusammen gestellt. Je nachdem, ob eines dieser Werkzeuge für eine Linux- oder DOS-Umgebung entwickelt wurde, wird bei Bedarf von dem Live-Medium ein kleines Linux oder FreeDOS gestartet.

Die Ultimate Boot CD beinhaltet neben Programmen für einen Stresstest des Prozessors, Diagnose-Programmen für das vollständige PC-System oder einzelner Komponenten wie Peripherie oder Arbeitsspeicher, auch jede Menge Werkzeuge, um bei Festplatten (oder anderen Speichermedien) den Bootmanager zu bearbeiten, Daten wieder herzustellen, Partitionen zu verwalten oder die Datenträger schlichtweg sicher zu löschen.

Allerdings ist die Zusammenstellung inzwischen so weit gewachsen, dass das ISO-Image mit 850 Megabyte fast schon nicht mehr auf einen CD-Rohling passt und man schon auf einen DVD-Rohling ausweichen muss. Dies muss aber dennoch nicht sein, da die Ultimate Boot CD so aufgebaut ist, dass es möglich, Programme oder Werkzeuge zu entfernen oder andere hinzuzufügen. Kurz: es ist möglich, sich den Umfang der Programme und Werkzeuge selbst individuell zusammen zustellen. Da aber immer mehr Standard-PCs inzwischen ohne optische Laufwerke ausgeliefert werden, bietet die Ultimate Boot CD auch die Möglichkeit, das ISO-Image auf einen USB-Stick zu übertragen.

Hintergrund, dass ich mich mit der Ultimate Boot CD beschäftigt habe, ist der, dass ich auf einem meiner Computer bei einer bestimmten Operation immer wieder einen ‚Segmentation Fault‘ Fehler (zu Deutsch Schutzverletzung) zurückerhalte. Die Gründe, warum auf einem Computer diese Schutzverletzungen entstehen, können aber sehr vielfältig sein. Ein Grund könnte sein, dass der Arbeitsspeicher fehlerhaft arbeitet, was wiederum auf einen Defekt des RAMs hinweisen könnte. Um nun zu prüfen, ob der RAM fehlerfrei arbeitet, wurde mir das Programm Memtest86 empfohlen. Sowohl Memtest86, als auch die als Open Source weiterentwickelte Variante Memtest86+, lassen sich von einem bootfähigen Wechseldatenträger wie USB-Stick oder CD-ROM an einem PC ausführen, bei dem der Arbeitsspeicher dann einem Stresstest unterzogen wird.

Da aber mein Computer mit der Schutzverletzung nicht über ein optisches Laufwerk verfügt, musste ich die ISO-Images von Memtest86(+) auf einen USB-Stick übertragen. Nur leider habe ich es nicht hinbekommen gehabt, die Images so auf den USB-Stick zu übertragen, sodass der Computer danach von diesem auch tatsächlich bootete. Und so ruhte dann das Vorhaben, diesen Computer einem RAM-Stresstest zu unterziehen, um herauszufinden, ob der Arbeitsspeicher nicht vielleicht die Ursache ist.

Nach einigen Wochen bin ich aber nun zufällig auf einen YouTube-Kanal gestoßen, in dessen Videos der Protagonist sich regelmäßig mit („älterer“) PC-Hardware auseinandersetzt. Dabei verwendet er durchwegs die Ultimate Boot CD, die er auf seiner Hardware für Fehlerüberprüfungen der Komponenten einsetzt. – Und eben auch das Programm Memtest86+ um den Arbeitsspeicher zu überprüfen. Also unternahm ich einen erneuten Versuch, meinen Computer mit der Schutzverletzung einem Stresstest für den Arbeitsspeicher unterziehen zu wollen.

Im Prinzip gibt es zwei Varianten, wie man die Ultimate Boot CD auf einen USB-Stick überträgt. Die eine ist ein Batch-Script, mit welchem ein USB-Stick formatiert und die Programmdaten von dem Ultimate Boot CD-Image übertragen werden. Trotz der gegebenen Voraussetzung, dass dieses auf einem Computer mit Windows 7 von mir ausgeführt wird, hat dies trotz mehrmaliger Versuche leider nicht funktioniert.

Die zweite Variante ist das Formatieren und Übertragen der Image-Dateien unter Hilfenahme des Programms ‚Bootable USB drive preparation tool‘ (kurz RMPrepUSB). Mit diesem kleinen Programm konnte ich dann die Ultimate Boot CD auf einen USB-Stick übertragen, meinen Computer mit der Schutzverletzung von diesem booten lassen und endlich den Arbeitsspeicher dem Stresstest von Memtest86+ unterziehen.

Links:

Ein neues Diskettenlaufwerk für meine alten 5,25″ Disketten

Bedingt durch die Corona-Pandemie-Maßnahmen im vergangenen Herbst und Winter gab es auch für mich außerhalb der eigenen vier Wände kaum bis keine Möglichkeiten für Freizeitaktivitäten. Und so bin auch ich wie viele andere innerhalb meiner Echo-Kammer in ein Loch gefallen, wo man sich allein mit einem Thema vielleicht wieder oder auch neu beschäftigt, weil man – und das war auch bei mir der Fall – aus Langeweile in YouTube bereits versunken war. Schließlich hatte ich mir im Juli letzten Jahres wieder einen Festnetz-Internet-Anschluss mit unbegrenztem Breitbanddaten-Volumen für 2 Jahre gebucht. Bei mir war es dann das Thema Retro-Computing bei den PCs die mich seit Anfang der 1990er Jahre begleiten. Das konkrete Vehikel war bei mir dabei, dass ich eben noch viele der 5,25″ Disketten für die DOS-PCs aus den frühen 1990er noch besaß, obwohl ich bereits vor etwa 13 Jahren den – und viele Jahre zuletzt meinen – DOS-PC als Konfiguration mit 80486 Prozessor – und eben bereits vorhandenen 5,25″ Laufwerke für High Density Medien, beim Elektronik-Schrott entsorgt hatte. Ich wollte es eben noch einmal wissen, ob die Disketten noch alle funktionieren. Und so habe ich mir eben wieder einen PC im (Midi-) Tower-Gehäuse selber zusammen gebaut. Allerdings keinen mit einem so alten Prozessor. Als Zentraleinheit habe ich mich für ein Intel Core 2 Duo System auf einem Mainboard mit PCI-Express Bus, Serial-ATA, einem IDE-Port und einem Floppy-Controller für eben ein 5,25″ HD Laufwerk entschieden. Motivation für dieses Retro-System war aber nicht allein die Möglichkeit das Lesen und Beschreiben von 5,25″ Disketten, sondern ich wollte auch andere Anwendungen mit dem System abdecken. Welches das im Konkreten noch sind und welche Hardware-Komponenten ich neben dem Disketten-Laufwerk noch verwendet habe, werde ich sicherlich noch einmal in einem eigenen Blog-Artikel aufführen.

In den 1990er Jahren, als ich über die mehreren Rechnergenerationen hinweg mit MS-DOS und Disketten hantiert habe, empfand ich die 3,5″ Disketten deutlich praktischer als die 5,25″ Disketten. Zum einen waren sie von den physischen Maßen kleiner, boten sowohl in der Varianten mit doppelter als auch mit hoher Datendichte etwas mehr Speicherkapazität und das Gehäuse war deutlich stabiler als das der 5,25″ Disketten, sodass die eigentliche Magnetscheibe besser vor Beschädigungen geschützt war. Selbst die Aussparung für den Zugang der Schreib-/Leseköpfe war durch eine Schutzblende außerhalb des Laufwerkes prinzipiell verdeckt.

Auf der anderen Seite haben die 5,25″ Disketten gegenüber den kleineren Formaten fast noch etwas ästhetische, wie es sonst noch – im Gegensatz zu den Musikkompaktkassetten oder den Audio-CDs – der Schallplatten nachgesagt wird. Schallplatten sind als akustische Informationsträger sehr groß und müssen vor Schmutz und unnötigen, mechanischen Beanspruchungen geschützt werden. Deshalb ist die Schallplatte immer noch in einem Inlay, bevor sie in eine Hülle aus Karton verpackt wird. Und genauso wird eine 5,25″ Diskette – und im übrigen auch jene im noch ältere 8″-Format – immer noch einzeln in einer Papier- oder Kartontasche aufbewahrt, um sie vor Schmutz zu schützen, da das flexible Diskettenkunststoffgehäuse schließlich noch die Aussparungen für die Laufwerksköpfe sowie ein Loch zum Lesen des Sektoren-Index besitzt. Erst mit ihrer Tasche wird eine Diskette mit weiteren in einer Diskettenbox aufbewahrt. Dadurch, dass das Medium nun aufwendig wie eine Schallplatte verpackt, aufbewahrt und gelagert wird, gepaart mit der Eigenschaft, dass dieses Verpackungsmaterial durch die physische Größe des Mediums auch eine große Oberfläche besitzt, kann dieses Verpackungsmaterial mit Informationen über den auf der Diskette gespeicherten Daten bedruckt werden. Wurde bei Schallplatten das Inlay gerne dazu genutzt, die Texte der Lieder aufzudrucken, bietet die Diskettentasche auch Platz für textuelle Informationen, ein Logo oder Bilder. Dies macht auch eine optische Zuordnung von Verpackung und Medium leichter.

Der schwierige Teil bei der Sache ist aber nun inzwischen die Beschaffung eines Diskettenlaufwerkes. Bekommt man derzeit über Onlineversandhändler die sich auf IT und Elektronik spezialisiert haben, noch externe Laufwerke für die kleineren 3,5″ Disketten, welche über die USB-Schnittstelle mit dem Computer verbunden werden, so werden keine Laufwerke mehr für den Einbau in einen Computer herstellt. Irgendwann wurde die Produktion interner 3,5″ Laufwerke eingestellt. Ich würde vermuten, dass die Produktion von 5,25″ Laufwerken bereits spätestens Mitte der 1990er Jahre eingestellt wurde. Bekommt man also noch einigermaßen gut gepflegte 3,5″ Laufwerke für relativ wenig Geld, ist das Angebot an 5,25″ Laufwerken schon sehr begrenzt und auch durchweg mit hohen Preisen versehen. Man muss dann auch erst einmal unterscheiden, für welchen Computer das Laufwerk produziert ist. So tauchen in den Angeboten auf eBay immer wieder welche auf, die zum Beispiel für den Commodore C64 oder ähnlichen Computern aus der 8-Bit-Zeit konzipiert und produziert wurden. Auf alle Fälle weisen ausschließlich alle auf den Online-Auktionsplattformen angebotenen Laufwerke aufgrund ihres Alters einige bis starke Gebrauchsspuren auf. Einige werden direkt mit dem Vermerk zur Auktion angeboten, dass sie bereits defekt sind. Viele andere Anbieter geben aber an, dass das Laufwerk bei Benutzung bis zuletzt noch funktioniert hat. Man muss aber skeptisch sein, dass dies noch der Fall ist, wenn es mitsamt dem PC, in dem es noch eingebaut ist oder war, dann aber 15 bis 20 Jahre auf dem Speicher eingelagert wurde.

Bei meinem ersten Versuch habe ich für etwa 76 Euro ein Panasonic JU-475-4 erstanden. Das Laufwerk wirkt etwas verschmutzt und die beige Kunststofffront ist durch die Sonneneinstrahlung schon etwas vergilbt, funktioniert aber auch noch prinzipiell. – Nur dann plötzlich nicht mehr ganz. Wenn ich Glück habe, reicht es wahrscheinlich, dass die Spindel für das Justieren der Schreib-/Leseköpfe gereinigt und wieder etwas eingefettet werden muss. Auch wäre es ein Versuch, die Schreib-/Leseköpfe etwas zu reinigen.

Bei meinem zweiten Versuch konnte ich für 81 Euro ein Epson SD-680 Laufwerk ergattern können. Entgegen der Angabe, dass es sich dabei um ein „neues“ Gerät handelt, war es aber nicht mehr original verschweißt und in keiner Originalverpackung. Es wies zu meinem großen Glück keinerlei Verschmutzungen auf und auch die Kunststofffront war keiner Sonneneinstrahlung ausgesetzt. Ich denke, dass es sicherlich mal ausprobiert wurde, aber einen Einsatz schien es nicht erfahren zu haben. Bemerkenswert für mich war auch, dass noch die Disketten-große Kartoneinlage gesteckt war, um die Köpfe für Transport sowie Lagerung zu fixieren und schonen. Was mich aber irritierte, auf dem Typenetikett prangt ganz groß der Hewlett Packard Schriftzug. Ich denke aber, dass Epson in Kooperation für PCs von und für HP die Laufwerke produziert hat. Das wichtigste aber: es funktioniert tadellos.

Einen Treppenwitz gibt es bei der Geschichte schon. Vor 25 Jahren habe ich die Daten und Programme aller bis dahin erworbenen 5,25″ Disketten auf die 3,5″ Disketten kopiert. Zeitgleich hatte ich aber genau zu diesem Zeitpunkt noch ein 10er-Päckchen neue 5,25″ Floppys von BASF für 10 Mark gekauft und habe sie mit Dokumenten beschrieben. Von allen Disketten seit 1991 bis dahin funktionieren auch noch alle und lassen sich auslesen. – Bis auf eine! Auf ihr habe ich noch um etwa 1998/1999 meine eher doch kläglichen Programmierversuche mit MS QBasic gespeichert. Nur habe ich im Laufe der Zeit genau eben die Dateien dieser Diskette nie auf ein anderes Speichermedium hinübergerettet. – Aber vielleicht war das auch gut so. Stichwort Spaghetticode!

Nachdem ich im vergangenem Winter unabhängig davon aber ungefähr zeitgleich meine Route für den Rückweg von einem Supermarkt durch ein Wohngebiet geändert habe, bin ich an einen öffentlichen Bücherschrank vorbeigekommen. Bereits auf Augenhöhe konnte ich dann aus 2 bis 3 Meter Entfernung den Titel eines IT-Fachbuchs des Markt & Technik Verlags mit dem Thema der Programmierung von „Grafik mit Turbo Pascal – für IBM-PCs und Kompatible“ entdecken. Die von Borland entwickelte Programmiersprache Turbo Pascal gehört inzwischen mit der einschließlich letzten veröffentlichten Version 7 aus dem Jahr 1993 zur Abandomware. Das vorgefundene und 397 Seiten starke Buch das vom Markt & Technik Verlag aus dem Jahr 1988 stammt, bezieht sich auf die zu der Zeit aktuellen Turbo Pascal Versionen 3 und 4. Das Schöne an dem Fachbuch ist, dass der Verlag noch 2 Disketten mit darauf gespeicherten Übungs- und Programmbeispielen dem Buch beigelegt hat. Da nun die Publikation aus dem 1988 stammt, handelt es sich bei den Disketten um das Mini-Format für 5,25″ breite Diskettenlaufwerke. Konkret handelt es sich bei dem Diskettenformat um das zweiseitig beschreibbare, mit 40 Spuren und doppelter Datendichte (DS/DD 48tpi), sodass dieses auf eine formatierte Gesamtkapazität von 360 Kilobyte kommt. Das waren zu der Zeit für IBM-PCs und kompatible Computer gängige Wechseldatenträger und auch das Diskettenformat, mit der Programme und Spiele über den Fachhandel vertrieben wurden. – Und da für alle Übungs- und Programmbeispiele zu diesem Buch eine Diskette mit 360 KB nicht ausreichte, hat der Verlag eben diese auf 2 Disketten mitgegeben. Außerdem wie bereits erwähnt, waren die 5,25″ Disketten auch noch etwas schlanker als die später üblichen 3,5″ Disketten, weshalb sie in Zeitschriften und Bücher beigelegt nicht ganz so herausstachen und den Einband noch etwas flach hielten.

Ein besonderes Lob geht dabei an den oder vielleicht auch die Vorbesitzer, die das Buch einschließlich der beiden Disketten sehr pfleglich behandelt haben und es trotz seines Alters von 33 Jahren sich in einem guten Zustand befindet. Vielleicht stand das Buch aber auch bereits kurz nach dem Kauf die meiste Zeit nur im Bücherschrank, weil der Besitzer es doch nicht nutzte. Auch beide Disketten funktionieren noch und lassen sich auslesen, was mich bezüglich des Alters doch wunderte, obwohl zumindest alle Medien durch die Unterbringung im öffentlichen Bücherschrank eine Winter-Saison bei Nässe und Minusgrade ausgesetzt waren.

Links:

Kansas City Standard

In den 1980er Jahren war es bei den Heim- und Personal-Computern üblich, dass die Programme, Spiele und Daten auf der sogenannten Datasette gespeichert wurden, also eine Kompaktaudiokassette mit dem Magnetband, wie sie in derselben Dekade für die Aufnahme von Musik und anderen Tonaufnahmen wie Hörspiele und Radiomitschnitte verwendet wurden. Wobei es sprachlich aufzupassen gilt, denn die Datasette ist quasi das Tempo-Taschentuch unter den Kompaktkassetten für die Speicherung der Computerdaten, da die Bezeichnung ursprünglich von Commodore ist. Das lag nicht zuletzt daran, da der Begriff vor allem mit dem Commodore C64 eine starke Verbreitung in Deutschland und Mitteleuropa bei den Heim- und Personal-Computer fand, wurde der Begriff Datasette also zum Synonym für die Speicherung von Computer-Daten auf der Kompaktaudiokassette. Andere Hersteller wie unter anderem Atari, Apple, Sinclair, Robotron oder Amstrad/Schneider besaßen ebenfalls die Möglichkeit, die Computerdaten auf Kompaktaudiokassette zu speichern und von ihr wieder zu lesen. Selbst der berühmte IBM 5150 PC besaß eine Schnittstelle zum Anschluss eines Datenrekorders. Die Hersteller boten über den Handel bereits auch Programme und Spiele auf der „Datasette“ zum Verkauf an. Je nach Größe des Programms war die Spielzeit dieser um die 15 bis 20 Minuten lang. Es war aber auch möglich, sich über den damalig gewöhnlichen HiFi-Handel sich leere Kassetten mit üblicherweise 60 oder 90 Minuten Spielzeit zu kaufen, um so auch mehrere Programme auf die Kassette zu speichern.

Bezüglich der Heimcomputer von Robotron in der DDR hatte ich bereits einen Artikel geschrieben gehabt, wie wir es mit den Laden der Spiele in den Robotron KC 85/4 gehandhabt hatten.

In dem YouTube-Video ‚Loading PC Games from Reel to Reel Tape‘ des Kanals LGR vom US-Amerikaner Clint Basinger stellt dieser den ‚Kansas City Standard‘ vor, der ein offener Standard durch den Zusammenschluss von einigen Herstellern der Heim- und Personal-Computer wie Acorn Computers Ltd, Triumph-Adler, MITS für ihren Altair 8800, dem Taschenrechner-Hersteller Casio und anderen war und im amerikanischen Byte Magazin im Jahr 1975 beschlossen und vorgestellt hatten. Mit einem nach diesem Standard funktionierenden Kassetteninterface war es möglich, im wesentlichen wie das an einer seriellen Schnittstelle angeschlossenem Modem die Bits in Töne umzuwandeln, um sie eben auf ein Tonband oder Kompaktaudiokassette speichern und wieder von ihr einlesen zu können. Gespeichert wurden die Bits mit einer Modulation von 300 Bit je Sekunde. Entsprechende Kassetteninterface-Geräte waren dann ab der zweiten Hälfte der 1970er Jahre ab zirka 80 US-$ im Handel erhältlich, was wesentlich preiswerter war als ein 8″ oder später 5,25″ Diskettenlaufwerk. Zu dieser Zeit kostete in Deutschland zum Beispiel ein Diskettenlaufwerk 3.000,- DM. Davon abweichend implementierte Sega für ihre Spielekonsole SG-1000 eine Variante mit 600 Bit je Sekunde, sowie Acorn für ihren BBC Micro und Acorn Electron eine mit bis zu 1200 Bit je Sekunde.

Clint stellt dabei das im Jahr 2006 unter der Public Domain Mark 1.0 stehende DOS-Programm KCS08 vor, welches Dateien in Wave-Audiodateien encodiert und wieder zurück decodiert. Dabei bietet es einige Optionen wie zum Beispiel die Art der Modulation – 300, 600 oder 1200 Bit je Sekunde, Parität, die Kodierung und einige weitere an.

Und Clint wäre nicht Clint von LGR, wenn er das Spielchen nicht bis aufs i-Tüpfelchen treibt und sich extra ein altes und hochwertiges Tonbandgerät zulegt, um auf einigen Tonbändern ein altes DOS-Spiel und einige andere Dateien zur Demonstration zu encodieren und speichern, um es wieder dann als Audio-Stream einzuspielen und vom KCS08-Programm zurück zu dekodieren.

Bei meiner Internet-Recherche bin ich noch auf das Python-Script py-kcs von dem US-amerikanischen Software-Autor David Beazley gestoßen, welches Dateien mit einer Modulation von 300 Bit je Sekunde nach 8N1 encodieren und wieder decodieren kann. – Wenn man auf seinem macOS, Linux oder anderem *Unix keinen DOS-Emulator direkt zur Hand hat.

Zum Schluss habe ich nun also auch diesen Artikel in seiner Klarschrift in eine Wave-Datei mit 1200 Baud zum Nachhören umgewandelt.

Links:

- Kansas City standard (engl. Wikipedia)

- Commodore Datasette (engl. Wikipedia)

- Von Datenträgern und mit Lochkarten betriebenen Waschmaschine (eigenes Blog)

- LGR YouTube Video ‚Loading PC Games from Reel to Reel Tape‘

- DOS-Programm kcs08 (archive.org)

- py-kcs (Encode/Decode Kansas City Standard Cassette Audio Data)