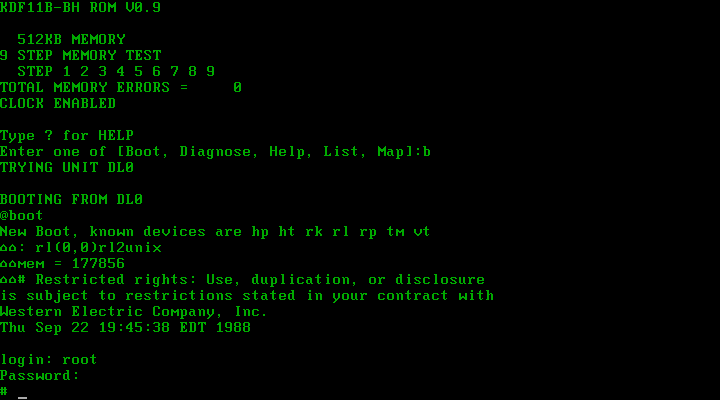

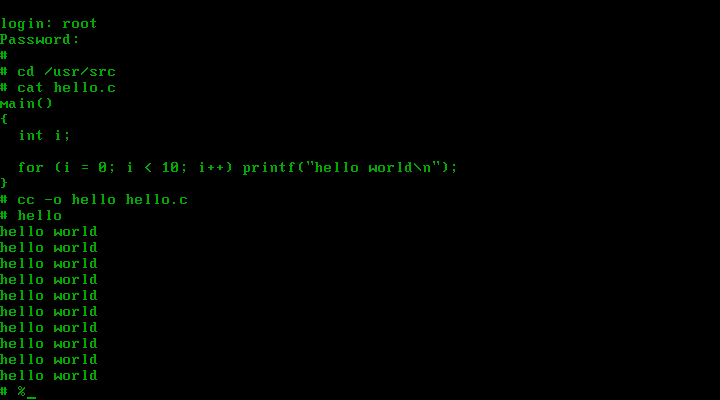

In meinem Blog-Artikel „Netzwerk-Bridge unter Linux mit TUN/TAP“ habe ich bereits geschrieben, dass ich einen Computer der VAX-Reihe des Herstellers Digital Equipment Corporation emulieren möchte, um ein wenig das ebenfalls ursprünglich von DEC entwickelte Betriebssystem OpenVMS ausprobieren zu können. Ich habe in dem Artikel auch erwähnt gehabt, dass ich das nach wie vor sich in der Weiterentwicklung befindliche Open-Source BSD-Unix NetBSD und das inzwischen historische, ebenfalls von DEC entwickelte, proprietäre Unix ULTRIX kurz in der mit SIMH emulierten Maschine zu installieren ausprobiert habe.

In einer Mini-Serie möchte ich nacheinander auf die drei einzelnen Betriebssysteme in der Emulation eingehen.

Links:

– Netzwerk-Bridge unter Linux mit TUN/TAP (eigener Blog-Artikel)

– Emulator SIMH des Computer History Simulation Projects (engl. Wikipedia)

– Rechnerarchitektur Virtual Address eXtension der Digital Equipment Corporation (engl. Wikipedia)

– NetBSD (engl. Wikipedia)

– ULTRIX (engl. Wikipedia)

– OpenVMS (engl. Wikipedia)